En septiembre de 2017 un descubrimiento definitivo convierte la energía en ilimitada y gratuita. La situación genera una escalada tecnológica que acelera la exploración espacial en un tiempo récord, al tiempo que tensiona las relaciones diplomáticas globales provocando una guerra mundial que deteriora hasta el límite el ecosistema terrestre. De repente, toda la ciencia ficción del final del siglo XX se hace posible.

Categoría: Tecnología y futuro

Netflix y el profeta

Cuando aún actualizaba este blog de manera regular, escribí una entrada al hilo del aniversario (el 43º) del estreno de la serie original de Star Trek. Con mi habitual mal humor crónico de entonces, no perdí la ocasión de cargar –en este caso– contra los canales de distribución audiovisual, la medición de audiencias y los planteamientos de futuro de las cadenas de televisión.

Encontré el artículo repasando posts antiguos para pensar en la manera de retomar el blog. Es de septiembre de 2009, hace algo más de seis años, cuando Spotify no llevaba más de un año en funcionamiento, más o menos lo mismo que el negocio de streaming de Netflix (que recordemos comenzó como una empresa de alquiler de DVD), que aún no se conocía en España, y a la que hemos tenido que esperar hasta 2015. Me reconfortó saber que mis aptitudes como futurólogo-prospectivista no son tan malas como yo creía, y que la evidencia del cambio se acaba imponiendo sobre la lógica del conservadurismo y la tradición. Baste una cita de aquello:

Hay un factor que es mucho más determinante que los demás, y ya he mencionado en artículos anteriores. La globalización es un hecho irreversible, y los que anuncian en televisión lo hacen en el mundo entero. Hasta que no entiendan que la radiodifusión también es global, no dejarán de perder dinero. El concepto de worldwide syndication, o difusión mundial (de contenidos), es esencial para que las series televisivas sean rentables y para que la publicidad sea efectiva.

Claro está que las conexiones de banda ancha de entonces dejaban mucho que desear (yo entonces gozaba de una fantástica conexión de 6mb/600kb, contra los ya estándar 100mb/10mb que tengo hoy), y un streaming decente en una incipiente alta definición no parecía ser una opción inmediata, aunque apuntaba la posibilidad:

Desde entonces el CD ha dado paso al MP3 y Spotify ha revolucionado la manera de escuchar música. El DVD está prácticamente muerto, y no sabemos quién heredará, si el dubitativo Blu-Ray o directamente Matrioshka, la memoria flash (ahora que adviene USB 3.0) o algún servicio de streaming de pago o con publicidad.

La apuesta final ha sido el streaming de pago: Netflix como punta de lanza, que con más o menos éxito, y mientras llegaba, han cubierto en España plataformas como Filmin, Wuaki, Yomvi o las opciones de videoclub de las televisiones de pago tradicionales. En EE.UU. se han añadido muchas más opciones como Hulu, Amazon Prime o iTunes, mientras que las cadenas tradicionales están optando por lanzar también sus propias marcas, como Showtime Anywhere, HBO Now o CBS All Access (en la que se ofrecerá la nueva serie de Star Trek que comienza en enero del próximo año).

Tradicionalmente, tanto las productoras cinematográficas como las televisivas han estimado sus costes y beneficios evaluando el domestic box office o lo que es lo mismo, los ingresos obtenidos en territorio norteamericano. El resto de los ingresos –resto del mundo– venían a suponer un rendimiento extra, junto a las ventas de DVD (y sus antecesores y sucesores). Al igual que ocurría en los años 60 del siglo pasado con la medición bruta de audiencias, el éxito o fracaso de una serie o película estadounidense (y sus consecuentes cancelación, renovación o secuelas) es resultado bastante directo de lo que ocurre con ella en el suelo patrio, despreciando o minimizando el éxito o fracaso económico en el resto del mundo. Para muestra un botón: «El despertar de la fuerza» ha recaudado en Estados Unidos nada menos que 897.469.134 dólares, mientras que en el resto del mundo «solo» ha conseguido 1.087.800.000.

Netflix es la única empresa audiovisual que ha establecido un catálogo internacional más o menos homogéneo, en HD y en algunos casos en 4K. Produce varias de las series más aclamadas y premiadas de la televisión (Orange is the new Black, Jessica Jones, House of Cards, Daredevil), mientras Amazon Prime (The Man in the High Castle, Mozart in the Jungle) comienza a imitar sus procedimientos y su éxito. Una fórmula de pago asequible y un catálogo amplio y de calidad en todo el mundo –recordemos que es el modelo de pago de Spotify– constituyen el modelo de éxito hoy, mientras que las más conservadoras como CBS All Access (solo presente en USA, Canadá y Australia) se están jugando el futuro al no abrirse a otros mercados o no compartir sus contenidos.

Tal como ocurría en 2009, la única manera que tiene la industria de frenar la descarga no deseada de contenidos, es ofrecerlos sin restricción geográfica (la idiotez de los famosos códigos de región de los DVD, heredados en parte por el Blu-Ray), con acceso rápido y a precios razonables. Eso llevaría a desprendernos de una buena cantidad de información almacenada, disponible ahora en la nube por una tarifa plana asequible, de manera que ese valor añadido consiga hacer más cómodo y placentero pagar por los contenidos que descargarlos de manera irregular.

Hablamos dentro de seis años.

La redención

La ciencia ficción distópica, de la que 1984 es referente, amplifica los miedos básicos de la sociedad proyectándolos en el futuro. Uno de los principales protagonistas de estas historias es un sistema opresor que hostiga y aliena al ser humano de diferentes maneras y con diferentes justificaciones, en la mayoría de casos apuntando a la libertad de pensamiento como el blanco principal de la represión. Podemos recordar obras como Fahrenheit 451, Soylent Green, Hijos de los Hombres, Equilibrium, V de Vendetta, La Naranja Mecánica y tantas otras, literarias y cinematográficas, que muestran un futuro esencialmente basado en la represión.

Cuando George Orwell publicó 1984 en 1949, hacía poco que habían cerrado los campos de concentración, y todavía quedaba vivo el recuerdo del pánico, apuntando directamente a las purgas del estalinismo como la reedición de la sociedad vigilada por el estado, donde la disidencia, incluso la íntima, era terriblemente castigada. Figuras clave de la cultura y el arte como el compositor Dmitri Shostakovich o Serguei Eisenstein habían caído en desgracia en la URSS de la posguerra, por comportamientos tan reprobables como el formalismo.

Números y letras

Es importante, para ilustrar la reflexión que haremos más adelante, comprender el significado del número, de la identificación personal, en este contexto. Un estigma real y doloroso de los judíos supervivientes de los campos de concentración nazis era el número que llevaban tatuado en el pecho o en el brazo, que se ocultaba por constituir un recuerdo imborrable –aquí físicamente– de los horrores sufridos durante una cautividad llena de muerte y sufrimiento. El número significaba la pertenencia a una de las épocas más trágicas de la historia de la humanidad.

La distopía proporciona a la literatura y el cine un nuevo campo de concentración: la neolengua de Orwell, una especie de programación lingüística, encaminada a retorcer la voluntad y la conciencia, a impedir el pensamiento por falta de significado y reelaboración de definiciones. Para conseguir una nueva dictadura basada en la ausencia, la perversión y la corrupción de los conceptos, basada en la alienación del individuo en aras de su pertenencia a una sociedad ordenada y pacífica, y la consiguiente conformidad con el hecho alienante colectivo para conseguir la tranquilidad, la paz y la prosperidad material, la neolengua constituye una parte fundamental del proceso. Se trata de conseguir una dictadura soft, donde la violencia sobre el disidente, pese a ejercerse brutalmente y sin contemplaciones, lo haga sigilosamente y con no demasiada frecuencia.

Como hemos dicho antes, el catálogo de distopías es amplio, desde Un Mundo Feliz a Brazil. Pero hoy quiero insistir en una pequeña obsesión cinematográfica. Quiero presentar una sociedad en la que un tatuaje con el número de prisionero se convierte en algo chic. Me gustaría hablar de Jean-Luc Godard y de una de mis películas fetiche, Alphaville. Alphaville entendida como parodia o como respuesta a 1984.

(Dis)Tópicos

Lemmy Caution es un personaje literario, un clásico detective privado de novela negra creado por el escritor británico Peter Cheyney en 1936. Apareció en diez novelas hasta 1945, que se hicieron muy populares en la Francia de la posguerra. Gracias a ello, sus andanzas se llevaron al cine en una serie de películas que abarcan de 1953 a 1963. La octava y última –y extraña– aparición del detective se produjo en 1965, de la mano de Jean-Luc Godard, en una película ambientada en el futuro.

Alphaville viene a subvertir el consenso básico sobre la libertad, usando conceptos (por supuesto, tan subliminales como toda la película en sí) como el de la no intervención, que reutilizará Star Trek a partir de 1968 (en el episodio «Bread and Circuses») y en adelante con la «primera directiva».

Siempre tenemos en mente la conciencia de la opresión: cuando en la literatura y el cine distópicos hablamos sobre las dictaduras, de la falta de libertad o de la represión consideramos un hecho que nuestros protagonistas son plenamente conscientes de su status de oprimidos.

La narrativa cinematográfica, y en casos la literaria, hacen que –al menos el espectador– sepa desde el primer momento que existe una situación de ausencia de derechos por parte de los protagonistas de la historia. (Después ellos lo advertirán). El «maniqueísmo narrativo» que llevan a cabo tanto los relatos como las adaptaciones al cine –se instaura como situación de hecho una vulneración de la libertad y los derechos de los protagonistas, sin ningún matiz– determina la historia desde su comienzo, despojándole de toda complejidad, postulando que existe una sociedad maléfica de la que hay que deshacerse, sin que importe si el protagonista lo consigue o no; simplemente la historia tiene un final feliz o terrible, dependiendo de la intención de cada narrador.

Ficción y realidad, y viceversa

Alphaville nos muestra, entre ironía y desasosiego, una visión diferente de la sociedad y su comportamiento. Describe una sociedad operativa (como en la realidad ocurre en muchos regímenes autoritarios), donde la ortodoxia imperante produce, mediante el aleccionamiento, la represión y la violencia, progreso técnico y paz social, mientras la disidencia es relegada a guetos infectos: el resultado es que el opositor es retratado como una figura ridícula (la secuencia de los fusilados en la piscina es un claro ejemplo) de la que se hace espectáculo, o mueren de forma miserable, como personajes sencillamente marginados. Mientras tanto, el número del campo de concentración (el ID, el NIF, el número en el sentido más alienante del término) se muestra con orgullo, el orgullo del que pertenece al grupo intocable de los que obedecen al sistema, estableciendo una relación estremecedora entre los prisioneros del holocausto y los de la sociedad moderna, poniendo en juego una especie de anticipación que vista con los ojos de hoy nos ponen los pelos de punta.

Alphaville hasta aquí muestra de forma diferente, o se aproxima de otro modo, a los análisis tradicionales de las sociedades dictatoriales «distópicas». Simplemente enfrenta la sociedad real que se nos muestra (la gobernada por la maléfica computadora alpha-60, pero muy parecida en su forma externa al París de los años 60) a una ideal (la que encarna Lemmy Caution, un estereotipo intencionadamente tosco de una sociedad de folletín, que es curiosamente la que el espectador reconoce como propia).

El planteamiento radical de Alphaville (y aquí no podemos olvidar que a Godard le faltaban un par de años para abrazar abiertamente el maoísmo) se centra en que Lemmy Caution es un intruso. Su comportamiento y su propia persona es completamente ajeno no solo a la realidad de Alphaville, sino a la realidad narrativa de la propia historia: «Una extraña aventura de Lemmy Caution», según reza el subtítulo de la película. La propia presencia del detective, como hemos visto, es un cuerpo extraño en la narración. Irónicamente, este zafio personaje (como el «mujeriego» agente Henry Dickson, al que interpreta Akim Tamiroff) perturba la paz de una sociedad ordenada que basa su existencia en el progreso de la ciencia y la tecnología. Lemmy es un carácter ridículo, que por el simple hecho de portar un lenguaje conocido por el espectador, destruye una civilización por la mera condición de ser diferente a la suya propia. Como premio, también tópico, se lleva consigo a la protagonista, a la sazón hija del dictador, que aprende el significado del amor de boca del detective.

Los personajes de Alphaville usan gestos contrarios a los nuestros para asentir y negar. Sí es no, no es sí (parafraseando el «guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza» de 1984). Es una potentísima simbología que expresa la radical diferencia entre los modos de pensar del invasor y el invadido. Son el indio y el colono, la historia del expolio que el ambicioso y el iluminado practican sistemáticamente. La falta de comprensión del prójimo al que esta vez nuestro propio lenguaje nos impide acceder.

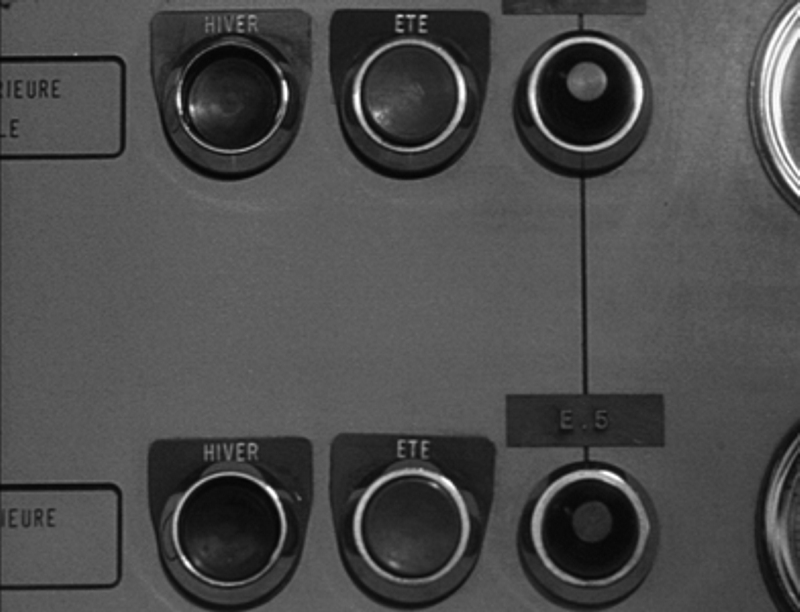

Todas las fotos de esta entrada pertenecen a la película Alphaville: Une étrange adventure de Lemmy Caution (1965), de Jean-Luc Godard.

Neoblasfemias (I)

El escepticismo ortodoxo, como todos los fundamentalismos, nos despoja de la fantasía y por tanto de la capacidad de manejar imposibles. Sin esa capacidad arrinconamos la habilidad para trabajar fuera de la caja y nos convertimos hoy en los conservadores de mañana. En nuevos dinosaurios, que se extinguirán tal como se extinguieron. Y no me malinterpreten; esto no tiene nada que ver con la power balance.

Extractos mínimos (IX)

Boston, 2660. Científicos del MIT publican en Entertainment Weekly el descubrimiento del siglo: el homo sapiens es un animal completamente irracional cuya conciencia es un organismo parásito. Desgraciadamente, es imposible conocer la procedencia y las intenciones del ente, ya que solo es realmente consciente de sí mientras pasa de un cuerpo a otro tras la muerte del huésped. Los defensores de la reencarnación, entonces, comienzan una encarnizada guerra mundial contra los partidarios del alma, que culmina en la desaparición de la especie humana y la parasitación de los hongos que, dentro de lo que cabe, son más numerosos y pacíficos.

Búsqueda y la Luna

Leo http://rrose.espacioblog.com/post/ 2010/02/28/langjokull, de un blog que me fascina; también la poesía y la pintura y la música me cautivan, no crean. Pero no es este su blog.

Lean la entrada que les digo. Después ya vuelven y seguimos.

A mí me cuesta respirar; enviar el Claro de Luna a la Luna y escuchar lo que devuelve. La música de los glaciares. Tocar o reproducir agua en un disco, o hielo. Vuelvo a citar a Snaut (del Solaris de Lem) cuando dice «[…] no queremos otros mundos, sino un espejo…» tenemos hombres y mujeres, buenos y honestos artistas, buscando desesperadamente un espejo. Manifestando la incapacidad, la terrible incapacidad moderna de crear. La imitación llega hasta el extremo risible de buscar la respuesta en el espejo, con la esperanza de que el espejo nos devuelva nuestra imagen deformada, transformada o incompleta, grotesca o repugnante, porque al menos será distinta, y con suerte, sorprendente.

¿Es necesario ese desasosiego, esa continua necesidad de llenar galerías o auditorios con experimentos que lo único que descubren es la angustia del creador sin creación?

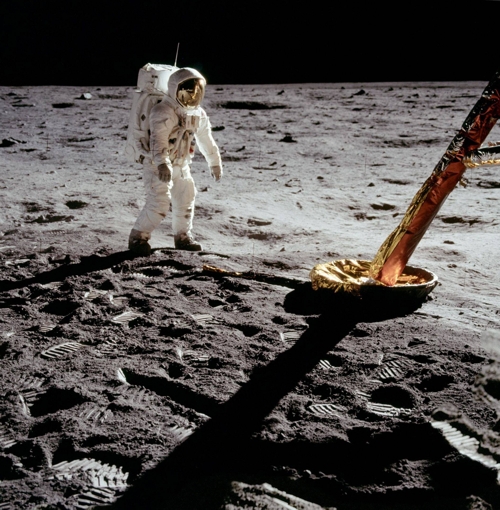

La poesía es algo tremendamente difícil, tanto como la pintura, o la música. Y no hace falta decir que más difícil es vivir de ellas. Quizá por eso algunos buscan que la luna les haga su trabajo. Yo, por mi parte, que llevo un mes sin nada que decir, también elijo la Luna para acabar con mi sequía: está en el espacio, un día aterrizamos allí. Cada uno la usa para lo que le apetece. Qué cerca está.

La mayor decepción del siglo

Como pueden leer en esta entrada de Wired, Obama acaba de cancelar el programa Constellation. En 2020 no habrá nadie en la Luna. Estoy desolado, y no es de broma. Cada día me siento más ajeno al género humano. Que lo vistan de lo que sea, que lo justifiquen diciendo que es lo mismo que hace cincuenta años. Lo que hay que hacer es llegar, y quedarse, como debían haber hecho hace cuarenta. Sigo convencido de que hoy nos cantaría otro gallo. Mejor.

Como pueden leer en esta entrada de Wired, Obama acaba de cancelar el programa Constellation. En 2020 no habrá nadie en la Luna. Estoy desolado, y no es de broma. Cada día me siento más ajeno al género humano. Que lo vistan de lo que sea, que lo justifiquen diciendo que es lo mismo que hace cincuenta años. Lo que hay que hacer es llegar, y quedarse, como debían haber hecho hace cuarenta. Sigo convencido de que hoy nos cantaría otro gallo. Mejor.

Esto sí que es un acontecimiento planetario, Pajín.

Al menos queda la empresa privada, o eso dice el Presidente. Desde este momento deposito mis esperanzas en Virgin Galactic.

Feliz 2010, o La entrada de original título

Pues ya llegó. Hoy esta humilde bitácora comienza, como las revistas antiguas, su Año 3 –que no su tercer año– ya que cumplirá dos el próximo marzo. Hagan ustedes las cuentas, y verán de cuántas maneras se puede medir el tiempo.

En estos días en que completamos una órbita más alrededor del Sol, a todos nos aprietan los resúmenes por detrás y los propósitos por delante. Una suerte de sandwich vital, del que intentamos salir en el mismo día. Recopilatorios y anuncios de nuevos programas en la tele. Lanzamiento de nuevos productos en cuanto pasen los Reyes Suficientemente Avanzados Tecnológicamente. Nuevos retos, nuevas ideas, nuevos ánimos, viejas intenciones.

Ha sido un año en el que he estabilizado mi cuaderno, y será el año en el que deje de decir blog. He decidido usar mejor mi idioma. Bitácora, como la del navegante. Friqui en vez de geek, (porque además tiene mala traducción), entrada o artículo en lugar de post.

Y voy a hablarles a todos de usted, porque se lo merecen.

Este es un cuaderno orientado hacia la ciencia ficción y el futuro, pero es un cuaderno personal. Al menos se ha convertido en eso; y por eso a veces la temática ha sido sólo una excusa para hablar de otras cosas. He intentado potenciar la serie de Extractos Mínimos, y quiero seguir haciéndolo en el año que entra. He despotricado de lo que me ha venido en gana, y el año nuevo lo haré otra vez, las veces que haga falta. Escribo poco, pero lo hago cuando me apetece. Hay cosas que cambiaré y otras que no. Ya veremos.

Este ha sido el año de la crisis, y del 40 aniversario de la llegada a la luna. Del final de Battlestar Galactica y del reinicio de Star Trek. Este ha sido el año de Torchwood y del descubrimiento de agua en nuestro satélite. El año en que la televisión en España vuelve a olvidarse de nuestro género. El año en el que unos indeseables han intentado violar nuestros derechos fundamentales en una ley sobre economía. El año de la despedida del Décimo Doctor.

Ya sólo me queda desearles que el año que entra les traiga salud. Cantidades industriales de salud, a todos. Y de modo accesorio, que se revitalice la presencia del hombre en el espacio, con capital público o privado, porque sigo pensando que será lo que nos salve de nosotros mismos.

Un abrazo.

Cuarenta y tantos

Star Trek también es de mi quinta —un añito mayor — . El pasado día 8 cumplió cuarenta y tres castañas, sólo cuatro meses después del estreno de la undécima película de la saga.

Hace cuatro años, en mayo de 2005, Paramuount Television cancelaba la quinta serie de la saga (sexta si consideramos La Serie Animada), tras dieciocho años ininterrumpidos de existencia televisiva, debido a los pobres índices de audiencia que se estaban registrando, tal como pasó con la serie original en 1969.

Entonces una buena parte de los fans de ST, aunque consternados, pensábamos que tantos años de emisión eran demasiados, que la franquicia se estaba agotando y que la sequía en el terreno creativo era inminente. Intuyo que todo aquello era para consolarnos; nos gustaba Star Trek y apartarla de la televisión era una verdadera putada.

Desde entonces el CD ha dado paso al MP3 y Spotify ha revolucionado la manera de escuchar música. El DVD está prácticamente muerto, y no sabemos quién heredará, si el dubitativo Blu-Ray o directamente Matrioshka 1, la memoria flash (ahora que adviene USB 3.0) o algún servicio de streaming de pago o con publicidad.

Del mismo modo que ocurrió poco después de la cancelación de la primera serie de Star Trek, la industria televisiva estadounidense, junto con buena parte de las grandes compañías que anuncian sus productos en sus cadenas, se han reunido para expresar su descontento y analizar los sistemas y métodos de medición de audiencias —que curiosamente, y desde los años 50, monopoliza la compañía Nielsen— ya que éstas no parecen corresponderse con los resultados comerciales.

Al igual que a finales de los 60 no se tenían en cuenta las audiencias demográficas (sectores de la población con características determinadas a las que ofrecer productos diferenciados), sino las audiencias totales, en la actualidad no se tienen en cuenta para dichas mediciones los programas que el público graba y ve posteriormente, los bajados de internet, los vistos online en las páginas web de las cadenas ni los vistos fuera de los Estados Unidos por los internautas.

Es un hecho demostrado que si en 1969 hubieran existido las mediciones demográficas, Star Trek nunca hubiera sido cancelada. Si la medición de audiencias actual tuviera en cuenta los factores que he mencionado, Enterprise tampoco habría sido retirada. Y me atrevo a decir que el panorama televisivo diferiría mucho del actual. Y no sólo el americano.

Hay un factor que es mucho más determinante que los demás, y ya he mencionado en artículos anteriores. La globalización es un hecho irreversible, y los que anuncian en televisión lo hacen en el mundo entero. Hasta que no entiendan que la radiodifusión también es global, no dejarán de perder dinero. El concepto de worldwide syndication, o difusión mundial (de contenidos), es esencial para que las series televisivas sean rentables y para que la publicidad sea efectiva.

Ningún anunciante con una audiencia potencial de decenas de millones de personas desdeñaría Star Trek. En todo el mundo. Los friquis compramos mucho.

El otro día volví a ver el primer capítulo de Enterprise. Qué coño agotada. Qué coño sequía creativa. Star Trek es necesaria en la televisión. Para mí porque me gusta. Para el que anuncia porque hay millones de personas en todo el mundo dispuestas a ver su puñetera publicidad a cambio.

Y porque probablemente compremos muchas de sus cosas.

.

- Matrioshka es la correcta transcripción fonética de Matpëшka, la típica muñeca rusa que da nombre al contenedor de archivos de vídeo en alta definición, para entendernos pero siendo inexacto, equivalente al DivX y similares en baja. ↩

Futuro

«Si alguien dice ‘Eso es imposible’, debes entenderlo como ‘Basándome en mi muy limitada experiencia y estrecha comprensión de la realidad, eso es muy improbable’ »

–Paul Buchheit, fundador de FriendFeed y creador de Gmail

Creadores de opinión

Es terrorífico comprobarlo, pero si se pregunta a alguien por el trato que la prensa da a los temas relacionados con su profesión, la respuesta más suave que se obtiene es «poco riguroso». Sinceramente y sin exageraciones, es cotidiano ver a algún amigo o conocido llevarse las manos a la cabeza leyendo artículos periodísticos escritos de cualquier manera, faltando a la verdad, omitiendo datos fundamentales o confundiendo términos, métodos, nombres o conceptos. Y sólo estoy hablando de datos objetivos, que puede comprobar cualquier persona con suma facilidad (con mucha más facilidad que cuando existía el rigor periodístico), no entro en temas subjetivos, ni por supuesto políticos.

La ciencia, en cualquiera de sus facetas, es la mayor damnificada.

El problema de esta actitud, que comparten ‑sin atisbo alguno de vergüenza- todos y cada uno de los medios escritos y audiovisuales de nuestro país, es que realmente crean opinión, usando información errónea y confundiendo, induciendo a errores, a veces graves, a grandes sectores de la sociedad, que depositan su confianza en la información que reciben de los medios tradicionalmente serios.

Hace unos días escuchaba la radio en el coche cuando el programa «Julia en la onda», de Julia Otero, aglutinó la mayor cantidad de barbaridades por minuto que yo había escuchado desde hacía tiempo. La primera, un clásico. Internet es un invento militar. Antón Reixa dixit. Y los ordenadores también, hombre. Lea usted sobre lo que dice. Para ser un intelectual, no sólo hay que parecerlo.

También dijo que no entendía para qué habíamos ido a la luna, el lumbreras. Con la de cosas que hacen falta aquí. Otro clásico.

Lamentablemente la presentadora después conectó con Jesús Hermida, excelso narrador para TVE del evento más importante de la historia de la Humanidad, que ocurrió el 20 de julio de 1969. Entre chanzas llegaban a la conclusión de lo poco que había aportado la carrera espacial a la humanidad, con los 25.000 millones de dólares que se habían invertido.

Los estudios realizados al respecto indican que por cada dólar invertido en la investigación espacial, se han recuperado entre 7 y 20. Además del kevlar, el velcro, el teflón, los dodotis, los alimentos liofilizados, sin hablar de los avances puramente científicos que las misiones Apolo consiguieron. Un puñado de rocas sin valor, era el resumen de lo conseguido, según los tertulianos. Apagué la radio.

En un país en el que los únicos periodistas especializados son los deportivos y los taurinos, sigue habiendo editores y directivos que se quejan de la decadencia de los medios tradicionales.

Pues vale.

Fandom

Transcribo directamente de Wikipedia:

Fandom es una palabra de origen inglés (Fan Kingdom), que se refiere al conjunto de aficionados a algún pasatiempo, persona o fenómeno en particular. Cabe aclarar que el término fandom se asocia más con los aficionados a la ciencia ficción o a la literatura fantástica. También se suele aplicar este término a las comunidades en Internet que discuten temas relacionados con el tema de su afición. Los detractores de este tipo de aficionados suelen mencionar que el fandom restringe el círculo de amistades de los integrantes, al hacerlos sentir que los únicos que entenderán sus preferencias y con los que vale la pena relacionarse, son personas embebidas en el tema de su pasatiempo»

A los detractores dedico cariñosamente este post.

Yo tengo fundamentalmente dos pasatiempos (aparte de escribir por aquí, claro). Uno es la ciencia ficción, el otro es cantar en un coro. Recuerdo fielmente cuando un aficionado al golf, ente capaz de levantarse a las cinco de la mañana y comer sólo un sandwich para estar dando golpecitos a una pelotita durante doce horas seguidas, ninguneaba mi afición canora: «Pues vaya gilipolleces a las que te dedicas», decía, el de la pelotita, cuando me dirigía a interpretar a Schubert, y a Haydn, entre otros friquis.

¿Qué lees? Me preguntaba otra amiga, mientras me empapaba Soy leyenda, de Richard Matheson. «Ciencia Ficción», dije yo, mientras observaba una vagamente contenida sonrisilla intelectualoide. Ella llevaba bajo el brazo un elemplar de El código Da Vinci.

Ah, y mi querido amigo tuno, el que me acusaba de friqui por ir al cine a ver Star Trek. El que sale a la calle con calzas, medias y capa…

Resulta inconcebible que alguien objetivamente capaz de leer «Ficciones», de Jorge Luis Borges, o «Las ciudades invisibles» de Italo Calvino, no se de cuenta de que lo que lee es ciencia ficción y literatura fantástica. O el que ve 2001, de Kubrick, o Alphaville, de Godard, o Metropolis, de Fritz Lang. O el que ve Redes, el programa de Punset.

Yo invito a todos a dar un garbeo por internet, y divertirse encontrando blogs sobre espiritismo, astrología, el poder curativo de las pirámides, el diseño inteligente o el creacionismo, el alargamiento de pene o los orines de Chumari. Ésos si que son friquis, hombre. Los informáticos gorditos no. Ellos nos han construido la blogosfera, para que podamos meternos con ellos a nuestras anchas.

Y los del manga tampoco. ¿Qué hubiera sido de nuestra generación sin Mazinger‑Z?